巴黎八日

2012年,我曾经有过在巴黎度过一整个夏天的机会,作为一名交换生,但是因为各种原因错过了。从此以后我就再没有去过巴黎,直到这个八月。

这份遗憾让我对巴黎产生了一个并不切合实际的想象,想象自己到底错失了什么。

在我的想象里,本来的那年夏天,我可以和许多同年的年轻人散步在塞纳河畔,徜徉在白杨与绿柳的树荫下,塞纳河的柔波反映着星期二下午灿烂的日光,温婉的风中弥漫着蒸馏咖啡的苦香和香颂小调的靡靡之音。我可以一有空闲就去逛巴黎大大小小永远也逛不完的博物馆、美术馆和名人故居,小长假可以去外省甚至欧洲诸国。作为交换生,时间不是稀缺品,没有人需要立刻离开,担心毕业后的事情,学业也并非什么紧要的任务,因为不过是交流,巴黎这边的法学院也断不会因为缺勤和迟到就在成绩单上动什么手脚。

这我当然在后来去日本交流的时候已经体验过了,所以才清楚自己到底错失了什么。

现在再来,已经不是那个年纪,也不是那个身份了,身边不会再有一群快乐无忧的年轻人,不能坐在草坪上一起吃芝士喝红酒畅饮畅谈,对世界的美好还抱有天真的幻想。现在需要担心的事情虽然不至于喜马拉雅那么多,但恐怕也有珞珈山的高度。但是如果现在不去,以后还会有这样的机会吗?如果现在不去,还会产生像2012年那样的遗憾吗?

我带着徐志摩1930年复刻版《巴黎的鳞爪》,从里斯本登上了前往巴黎的飞机。

在飞机落地前,我试图把书翻完,但实际上关于巴黎的文章只有一开始最初的几页。19世纪末,巴黎几乎是世界的中心,法语也成了很多领域的通用语言。最新的科技,最时髦的文化,最发达的经济,都汇聚在这里。无怪乎当年美国的著名作家们都会聚集在巴黎的一个小书店里,也无怪乎徐志摩会惊呼“到过巴黎的不会再稀罕天堂……巴黎就像是一床野鸭绒的垫褥,衬得你通体舒泰,硬骨头都给你熏酥了”。巴黎已经不是那个时候的巴黎了。

没有改变的,是当年法国的辉煌所遗留下来的许多东西。首先是卢浮宫。

卢浮宫

我去过很多次纽约大都会美术馆,对于逛这种巨无霸等级的馆舍自信很有经验,但卢浮宫的大和多还是让我叹为观止。我准备了一整天,走了三万多步,还是没能看完所有的地方,当然这跟卢浮宫复杂的结构也有关系。卢浮宫本来是法国皇宫,后来开放成了美术馆,由德农馆、叙利馆、黎塞留馆三者组成U型,中间则是著名的贝聿铭设计的玻璃金字塔,是连通三者的地下空间,也是卢浮宫的主要入口。

另外当然是卢浮宫的人流。大都会人也多,但卢浮宫简直人满为患,当然是因为卢浮宫的名作太多。特别是绘画区域,简直名作挨着名作,密度极高,连带着也让整个区域变得仿佛中国清晨的菜市场,到处都是摩肩接踵的人群,有些试图驻足观赏,有些快速完成打卡任务,还有些像我这样流连忘返,看了又觉得仿佛没看,于是要倒回去再看一次的。这边是热拉尔的《被丘比特之吻唤醒的心智女神》,那边就是大卫的《荷拉斯兄弟之誓》,转过头就是《马拉之死》。

不过这些等走到镇馆之宝《蒙娜丽莎》那里就不行了。

等在蒙娜丽莎前面的人群,仿佛在机场埋伏披头士乐队的阵势,让我想要挤到前面看一眼她的真容成了艰巨的任务,而且竟是那么小的一幅画,如果是《自由引导人民》或者拿破仑加冕皇后的巨幅画像那么站在哪里都能看清,而且隔着双层玻璃和汹涌的人群也看不出来什么名堂。

其他的镇馆之宝也是这个阵势,只是没有这么夸张。挤在米洛的维纳斯前的大体是中日韩游客,他们的导游用蓝牙麦克风小声的介绍,游客们听着蓝牙耳机在静默中点头,好像特务在对什么暗号。胜利女神像在一个展馆的尽头,楼梯的上方,所有走上楼梯的人都要仰视这好像乘风破浪站在船首的雕像。其他镇馆之宝也许是游客不识泰山,也可能没那么有名,比如汉莫拉比法典前面居然没人。但是有些雕像绘画也让我看了很久,只是因为展品实在过于丰富、馆舍实在过于太大,不得不节制一下想象力、精力和时间。

另外还有个非常有趣的装饰艺术展览区域,是展示过去的皇宫贵族的内饰,里面的装饰实在是过于金碧辉煌富丽堂皇,看得让人眼冒金星头晕目眩但又叹为观止,不知道为何还会有如此富有表现力张力的房间装饰,当然也对当年法国上层阶级到底过着什么样穷侈极奢的生活感叹不已,也难怪法国人要把国王王后都送上断头台。

看完之后,感觉应该给卢浮宫留三天。

其他美术馆也逛了三个。奥塞、橘园、蒙马特。前两者就在卢浮宫不远处,其中奥塞是过去的火车站改建的,并且馆藏大量印象派的名作,比如梵高《罗纳河的星夜》《自画像》、莫奈《午餐》、雷诺阿《红磨坊的舞会》、高更《塔希提妇女》、米勒《拾穗者》、马奈《草地上的午餐》《吹笛少年》、罗丹《地狱之门》等,在刚被卢浮宫震撼过后又经受了一波几经要把人逼到精疲力竭的心灵震撼。橘园相对较小,主要是有莫奈《睡莲》专门的展厅。蒙马特是去圣心的时候顺便去的,没有什么馆藏的大作,但是这个地方曾经是毕加索、莫迪利亚尼、乌特里罗、雷诺阿居住的地方,这里的花园和秋千都被画家画入过名作,而且当时去的时候正好有马克斯米利安·卢斯的画展,看起来好像检查色弱的点阵画法,但其实也有一些早期作品画巴黎的夕阳非常带感。

埃菲尔铁塔、巴黎圣母院、凯旋门、荣军院

除了博物馆,我也去打卡了那些举世闻名的地标。埃菲尔铁塔排了很久的队才终于坐上电梯往上升。随着轿厢缓缓攀高,脚下的铁骨钢架交错出一种奇特的美感,让人很难想象这竟是一个多世纪前就能建成的庞然大物。它既象征着工业时代的力量,又带着浪漫主义装饰的细腻气息,与今日简洁流畅的现代建筑形成鲜明对比。想来如果今天再用同样的风格去建造,或许会显得繁复甚至俗气,但唯有这座铁塔历经风雨、自然风化后留下的痕迹,才散发出那种独一无二的厚重与魅力。站在塔顶俯瞰,全城街道宛如蛛网般向四周放射,塞纳河在夕阳中泛着粼粼微光,壮观而浪漫。

巴黎圣母院我也走去参观,虽然人多,但是队伍井然有序,等候不多时即可入内,特别是历经大火后终于重新开放。走进教堂,仿佛能感受到哥特式建筑直指苍穹的力量。高耸的尖塔、优美的飞扶壁、庄严的石雕圣徒、华丽而神圣的彩绘花窗,历经修复后依旧雄伟。圣心大教堂则是另一种氛围,洁白的圆顶静静矗立在蒙马特高地上。从台阶上俯瞰,整个巴黎尽收眼底。进入教堂,透过彩色玻璃折射下来的光线铺洒在地面上,空气静谧,心情也随之沉淀。不过因为爬了太多的楼梯,最后实在没有力气再去圆顶上面。

凯旋门我们同样登了上去。内部与想象中不同,少了华丽的装饰,反而像一座石砌的墓穴,到处是厚重、密不透风的石材。沿着狭窄的螺旋楼梯往上走,每一步都能感受到历史的厚重。站在顶端,十二条大道如同车轮辐条般向外放射,车流川流不息,巴黎的秩序与繁华尽在眼底。相比圣心大教堂的浪漫,这里更多了一份肃穆与庄重。

另外,我还去了巴黎的荣军院。这里原本是路易十四时期为退伍军人修建的疗养院,如今则是一座宏大的军事博物馆。走进展厅,可以看到各个年代的兵器与盔甲,从中世纪的骑士铠甲,到近代的火炮与枪械,一应俱全,仿佛在走一部浓缩的欧洲战争史。那种冰冷的金属光泽和排列整齐的武器,让人感受到法国作为欧洲军事强国的底蕴。荣军院最核心的地方当然是拿破仑的墓。巨大的穹顶金光闪闪,庄严辉煌。走下墓室环形的回廊,仿佛进入一个圣殿般的空间。中央安放着一个巨大的红色石棺,里面安息的正是拿破仑的遗骸。四周的浮雕和雕像都在诉说着他一生的征战与荣耀。站在墓前,很难不被这种历史的厚重感震撼:一个曾经席卷欧洲的传奇人物,如今静静长眠于此。

亡灵的国度

真的墓也去了两个。

一个是拉雪兹神父墓地,1804 年建立,是巴黎最大最著名的公墓之一。这里埋葬了来自文学、音乐、艺术、政治各界的名人,包括作家巴尔扎克、普鲁斯特、莫里哀、王尔德;音乐家肖邦、吉姆·莫里森(The Doors 主唱;其他艺术政治界的人士我不太熟就不列了)。王尔德的墓碑曾被粉丝亲吻留唇印,现在加上了玻璃保护罩。

在墓地里来回,确实的感觉到了“生当作人杰、死亦为鬼雄”的意义。其实这个公墓里除了各位名家还有很多普通人,甚至有些看起来非常气派设计精美风吹雨打饱经沧桑可能当年也曾是有钱人的墓地,但是在这么个名家云集的地方,光是有钱可能没有能够让他们荣登入口处专门给游客指点迷津方便大家按图索骥的名录,只有在自己的领域里成为顶尖的人物,也许才能在几百年后还有人记得。当然反正人都死了,以后还有没有人记得,可能都不是非常要紧的事情了。再说即便几百年后有人记得,几千几万年后也不一定还有人记得,也许那个时候人类也都灭亡了。

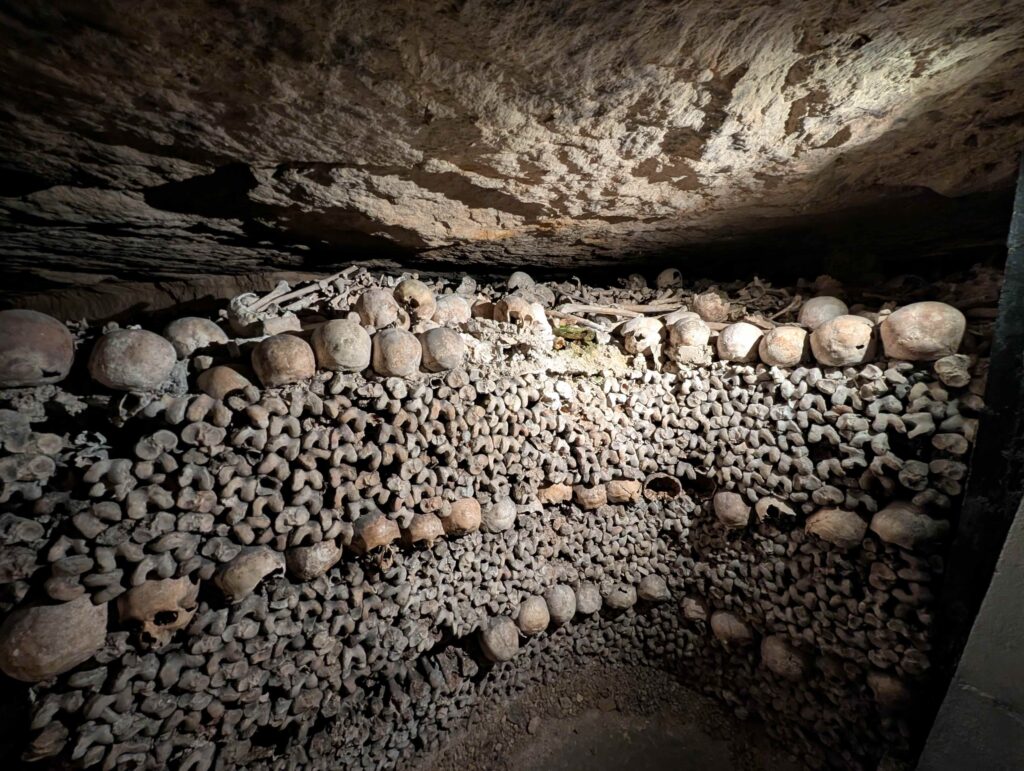

另外一个是巴黎地下墓穴,里面有数百万巴黎人的遗骨,被按照大腿骨头骨和其他部位骨骼的方式整齐排列。18 世纪末,因为巴黎市内的墓地过度拥挤、传染病风险很高,而当时因为禁止市内采石,所以有很多空出来的采石场,当局于是把成千上万具遗骨迁移到旧采石场,逐渐形成地下墓穴。

为了保护遗骨和通道,每次只允许约 200 人进入,排队时间通常很长。进入之后,先要沿着狭长昏暗的隧道走上一段,直到看到那块写着 “止步!此处乃是亡灵的国度”(Arrête ! C’est ici l’empire de la Mort) 的石碑,才算真正进入墓穴。石墙上整齐堆满了头骨与长骨,宛如一座“死亡的艺术馆”,同时又让人联想到一种冷静的秩序感。

来之前我还担心会不会太吓人,毕竟是在地下,与如此多遗骨近距离接触。但真正进去以后,感受反而不如想象中阴森,更多的是一种肃穆与沉静。脚步声在狭长甬道中回荡,空气中带着微凉的潮湿气息,仿佛提醒人们这里不仅仅是墓地,更是一个关于历史与生命的纪念场所。走出来时重新见到阳光,会突然对“活着”的日常产生一种更深的感慨。

莎士比亚公司书店

在巴黎景点众多,一开始差点忘了要来这里,但能不凭借外力想起来要来,也许还算是合格的“文学中年”。这里曾是无数文学巨匠的聚会地,早在20世纪初,乔伊斯就在这里完成并出版了《尤利西斯》,海明威在《流动的盛宴》里写过自己在这里借书的日子,菲茨杰拉德、庞德和格特鲁德·斯泰因也常在此流连,成为迷惘的一代的精神据点。二战后书店重开,又迎来了金斯堡、巴勒斯等垮掉的一代诗人作家,而在更近的年代,村上春树、保罗·奥斯特、伊恩·麦克尤恩等当代作家也都曾到访。正因为有这些名字的加持,莎士比亚书店不只是一家书店,更像是一座承载着文学记忆的朝圣地。

书店外墙的绿色招牌和木质窗框,带着一种岁月沉淀的气息,仿佛随时能走出一个文学人物。书店里空间狭小,木架子层层叠叠地塞满了书,空气里有纸张和旧木料的味道。二楼是阅览室,窗户望出去就是塞纳河和圣母院。走在吱呀作响的木楼梯上,会觉得这里不仅仅是一家书店,更像是一个小小的文学圣殿。

遗憾的是这里名头实在太响,来访的游客人数太多,现在光是入店都要排队,在店内更是熙熙攘攘摩肩接踵,想要好好看下有没有喜欢的书都很困难。我在二楼翻了几本旧书,也坐在角落里小憩,感觉自己仿佛也成了这段文学传统的一部分。

凡尔赛和枫丹白露

除了巴黎市区,我还去了周边的凡尔赛和枫丹白露。

凡尔赛宫原本是路易十四的王宫,如今改成了艺术博物馆。走进镜厅,金碧辉煌的水晶吊灯和镜面长廊依旧令人目眩,天顶壁画和奢华的镀金装饰,把法国王权时代的辉煌展现得淋漓尽致。那种排场不仅是炫耀财富,更是一种审美的展现。可以感受到法国皇室和贵族们对艺术修养的极度重视,他们常常赞助画家、雕塑家、工匠,也从欧洲乃至全世界搜罗艺术品。某种意义上,也正是这种掠夺与收藏,使得今天的巴黎成为艺术品最为集中的城市之一。

除了凡尔赛宫本身,我还特地去参观了隔壁专门为王后准备的小特里亚农宫。这里原本是路易十五为庞帕杜夫人修建的小宫殿,后来成为玛丽·安托瓦内特的私人领地。她在这里远离宫廷繁文缛节,享受相对自由的生活。更有趣的是,王后还在宫殿后方亲手打造了一座 田园村落。那里有小屋、磨坊、农田和牧场,外观是农舍,内部却依然舒适精致。王后会在此换上简化的衣裙,假装成“牧羊女”,体验一种理想化的乡村生活。走在其中,的确能感受到一种仿佛舞台布景般的精致田园气息。

这种做法让我想起中国清代乾隆皇帝在颐和园里也曾仿建过所谓乡村景致与农耕场景,同样带着一种身居帝王之位却想体验田园牧歌的矛盾与离地感。无论是凡尔赛的王后村庄,还是颐和园的耕织图景,都是掌权者想象出来的理想乡,与真正的民间生活相距甚远。

而枫丹白露宫给人的感受稍有不同。它比凡尔赛更古老,历史可以追溯到中世纪,几乎每一代法国君主都曾在这里留下痕迹。相较于凡尔赛的张扬与壮丽,枫丹白露更多了一份厚重与沉静。宫殿内部有着文艺复兴风格的壁画与雕刻,还有拿破仑时期的寝宫与御座。走在庭院和长廊里,能感受到这里不仅仅是权力的象征,也是法国艺术与建筑数百年演变的缩影。

从个人感受而言,也许是因为枫丹白露保留、甚至复原了大量当年的家具和陈设,没有被挪作他用,所以氛围更真实,也更有穿越感。走进国王或皇后的寝宫,不仅能看到原汁原味的壁炉、地毯、帷幔与座椅,还能感受到当时的生活气息,好像主人刚刚离开,随时会推门而入。相比凡尔赛那种博物馆化的展示,枫丹白露更像是一座真正有人居住过的宫殿,让人更直观地感受到权力、生活与艺术曾在这里交织。

巴黎的街道

巴黎值得一看的地方,不只是那些举世闻名的景点、美术馆和博物馆。单单是在街道上随意徘徊,就已经好像置身于某部电影之中。道路两旁成排的法桐高大茂密,阳光透过树叶洒下斑驳光影。历史建筑随处可见,石墙、雕花阳台、锻铁栏杆,仿佛把人带回了十九世纪的欧洲。街边的小公园里绿草如茵,不知名的野花带着鲜艳的颜色,孩子们在草地上追逐,老人们安静地读报,一切都自然而浪漫。

我特地去看了巴黎的高架公园(Coulée verte René-Dumont)。原本只是因为喜欢纽约的 High Line,想比较一下。但后来才知道,巴黎的这个其实比纽约的还要早上几十年,算是真正开创性的高架绿道,只是名气没有纽约的大。走在旧铁路线改造的长廊上,两边绿树成荫,鲜花簇拥,偶尔还能看到铁轨遗迹和城市的屋顶天际线。和纽约的时髦设计相比,巴黎的这条绿道显得更自然、更安静,少了商业氛围,却多了一点生活气息。

在巴黎火车站的体验也很有意思。除了建筑本身往往很有历史感外,也有一些旅行的小插曲,比如大多数车站的厕所都是收费的,有的甚至只收现金,如果没零钱,那只能憋到上火车再去。巴黎的地铁和 RER 轨道交通系统也给我留下了深刻印象。一开始觉得 RER(法兰西岛大区快铁)很厉害,毕竟能把郊区和市区快速连接在一起。但后来在德国坐过 S-Bahn,才发现德国的系统在便利性、车厢整洁和整体效率上似乎更胜一筹。

巴黎逛完,深深的让我体会到,一个地方只有足够多的人真正热爱艺术,才会逐渐孕育出这种浓厚的艺术氛围。如果艺术只是被当作追逐名利、资金出境或者保值增值的手段,那么所谓的艺术热情也就无从谈起。巴黎的特别之处正在于此,这里的确有一大群人发自内心地喜爱艺术,不论是走进博物馆、美术馆,还是仅仅在街头听一段音乐、看一场展览,人们都愿意驻足欣赏,甚至参与其中。正是这种自下而上的热情,才让艺术融入了城市的日常。

当然,从法国的名作来看,很多经典作品其实就是画家描绘各种的裸体。如果按照某些当代理念去解读,这些作品很可能会被指责为伤风败俗、物化凝视,甚至在一些国家会被打上马赛克、限制展出。但如果从艺术的本质来看,它也许正是人类情感、欲望与力比多的投射与表达。艺术并不必然回避情欲,反而往往正是通过情欲的表现,来探索关于美、生命与存在的更深层次问题。

因此是否要为了所谓的政治正确,去牺牲甚至阉割艺术本身?艺术的价值恐怕从来不在于是否符合某一套当代的道德审查,而在于它是否真切地表达了人类的经验、情感与创造力。如果我们因为害怕冒犯而为经典加上遮羞布或者用时髦的理论去批判,那么失去的不仅是作品的完整性,更是失去艺术作为人类自由精神的见证。

我不知道如果在多年前的那个夏天就来了巴黎,人生会不会因此发生质的改变,会不会遇见产生影响的人,或者留下某段值得反复回味的记忆。我只知道,这个夏天在巴黎,我确实已经大脑的某个角落留下了永生难以磨灭的印记。

巴黎,我大概是应该早点来的。但人生没有如果,只有此刻此地。既然如今终于来了,也算是和自己完成了一次迟到的约定。无论早到晚到,来过就好。