瑞士六日

总是能看到很多人说瑞士像童话、像仙境一样美丽。去过之后,我确认这种说法属实。当地整齐的青草坡、皑皑雪山、翠绿的高山湖泊、朦胧清新的空气,特别是乘坐超大落地窗的火车穿越其间时,有种置身仙境的感觉。

但不幸的是,除了瑞士,我还去过两个这样的地方;一个是新西兰的皇后镇,虽然没有雪山,除非坐直升机去冰川;一个是加拿大的班夫,虽然去的时候稍微早了点,没看见湖泊们最美的翡翠模样。不过如果说有什么相同点的话,就是这三个地方的住宿都非常的贵,大概是要用平日里纽约五星级酒店的价钱住个二三星酒店。而在瑞士这边,好像很多旅游景点是没有那种国际连锁酒店的,所以找酒店就成了某种玄学。

瑞士跟其他两个地方相比,普通东西的物价也非常逆天。如果不去专门的超市,满大街都是五十块钱一瓶的可乐(也许实在太贵了,居然感觉比其他地方好喝);随便吃口饭也比巴黎柏林贵上一大半,而瑞士的麦当劳巨无霸指数是全球最贵,巨无霸套餐几乎要超过二百人民币;就连火车站上个厕所也比其他欧洲城市贵。

当然瑞士在一众低工资高税收的欧洲国家的包围中,是一个奇葩的存在。当地金融业发达,所以工资高税低,于是有些为了赚钱的欧洲人可能会来瑞士打工,成为“瑞漂”;当然瑞士的租房也不便宜,听说普通的单间超过四千瑞郎(人民币乘以十),还没有洗衣机。

来之前试图兑换一点瑞士法郎,但是没找到,后来法国的朋友建议我去了瑞士再换;真的到了瑞士,发现基本上都可以刷卡,只有一次是想在火车站上厕所发现只能投币。但转换插头真的需要未雨绸缪。没想到被欧盟包围的瑞士(并非欧盟国家,但是属于申根区),插头居然跟周边地区都不一样,而且我在当地买的看起来非常脆弱勉强能用的插头,感觉下次出游大概就会报废。

另外有趣的是,瑞士有四种官方语言,其中主要是德语(三分之二)和法语(三分之一),另外还有一点讲意大利语和某种拉丁语口语的地区。所以就连瑞士国铁也有三个名字,SBB、CFF、FFS,要看具体在哪个地区,虽然是同一个国家。

我对瑞士的地名和地形非常的熟悉,不过是因为以前喜欢玩的 Locomotion 铁路大亨里,我最喜欢的一张地图就是瑞士地图。这张地图的密度适中,地形多样,既有高原也有平原,冬天会下雪,而且瑞士的尖顶洋房在雪中看着非常的美。所以坐着火车看着路线图居然有点感动,这么些城镇湖泊森林丘陵,不都是当年花费了无数个夜晚挑灯夜战修建铁路的地方吗。

苏黎世

我首先到的是苏黎世,这座瑞士最大的城市。来之前其实并不确定到底会不会来瑞士,更没想好来了以后要去哪里,所以并没有规划在苏黎世该干什么。等真的到了这里,才发现苏黎世市内本身就很美。它不是那种高密度的大城市,没有什么摩天大楼,而是沿着河流和湖泊舒展开去,站在高处往下望,整个城市像一幅画卷。

建筑大多是德语区常见的德式风格,有尖顶、有装饰精美的石墙,也有斜着支撑的木桩。如果不是先来瑞士,只看柏林,还真会以为德国风格都是简单粗暴、接近苏联式的。这里的教堂特别多,而且因为瑞士是钟表大国,很多教堂尖顶都带着硕大的时钟,安静地注视着城市的街道与河流。等到整点报时时,四面八方的钟声几乎同时响起,层层叠叠,交织在空气里。那不是单一的叮当,而是高低错落、余音悠长的交响,仿佛整个城市在用钟声呼吸。

站在湖畔的石板路上,钟声从不同方向传来,顺着风声和水面荡漾开去。你会觉得这一刻自己不再是游客,而是融入进了某种比现实更高一层的秩序中:时间在这里被具象化为声音,被赋予了庄严又浪漫的仪式感。尤其在傍晚,天色微暗,街灯初上,钟声响彻在暮色与湖光之间,那种超凡脱俗的氛围甚至让人忘记这是现代城市,而误以为回到了几个世纪前的欧洲。

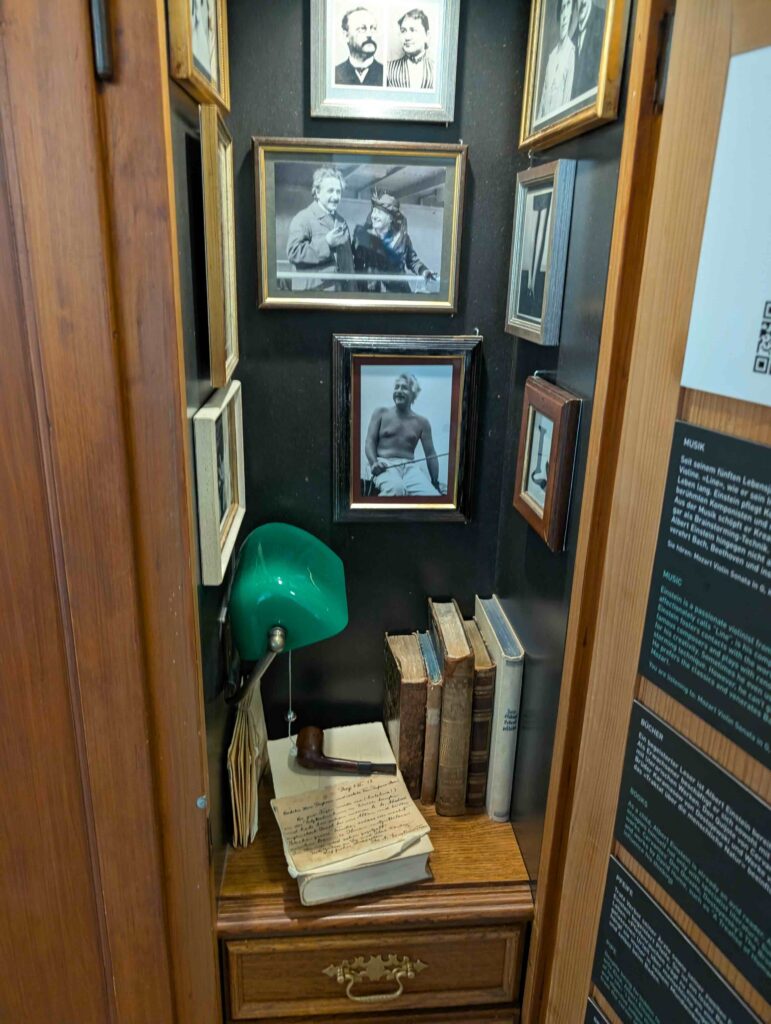

我去了国家博物馆,不过说实话没什么特别值得看的,主要是介绍瑞士这个国家是如何形成的,好像是很久以前一些城邦联合起来,逐渐形成了这个非常古老的联邦。后来坐了缆车去看苏黎世联邦理工学院,在那里看到一个据说是爱因斯坦曾经用过的储物柜,现在成了很多人打卡的地方。

市中心有一条繁华的商业街,白天车水马龙、人头攒动,橱窗里陈列着琳琅满目的瑞士手表、巧克力、精致的工艺品,还有一些奢侈品牌旗舰店。但瑞士的节奏显得格外严谨,商店普遍关门很早,五点以后街道便迅速冷清下来,白日的繁华像是被突然掐断的乐曲,让人有些意犹未尽。夜色降临后,整条街道空荡安静,路灯把石板路照得泛着淡淡的光,人行道上偶尔有几个散步的人影,反倒让人多了一丝穿越时空的错觉。

我还去了一个据说自罗马时期就存在的高台。站在上面,可以俯瞰老城蜿蜒的街道和远处的利马特河,仿佛眼前的城市肌理里还残留着几千年的痕迹。高台边缘的石墙斑驳,苔藓密布,若是黄昏时分来,夕阳余晖洒在屋顶和钟楼上,整个视野像是一幅厚重的油画。

再往湖边走,眼前是截然不同的氛围。湖面广阔清澈,成群的天鹅悠然漂浮在水面上,雪白的羽毛映着微微起伏的涟漪。空气中带着湖水的湿润与青草的清香,清新得让人不自觉放慢脚步。湖畔的步道上,游客与本地人交织在一起,有的人散步,有的人坐在长椅上发呆,孩子们追逐着鸽子和天鹅。那种悠闲宁静的氛围几乎把时间本身都拉长了,让人恍惚忘记自己身处现代都市。

其实苏黎世还有一个美术馆值得一看,据说馆藏里有几幅颇有分量的名作。不过这次因为时间有限没能去成,只能留待以后再来弥补这个遗憾。苏黎世给我的感觉并不是靠密集景点堆叠出的“旅游城市”,而是靠一种浑然天成的气质让人沉醉:白天是热闹而庄重的,傍晚是宁静而悠然的。即便没有“打卡式”的景点安排,光是走在街道与湖畔,也足以让人觉得这趟旅程不虚此行。

虽然苏黎世的景点数量不算很多,但光是城市本身的氛围就已经足够让人沉浸。古老与现代交织的街道、钟声交响的天空、湖光山色相伴的闲适生活,给人留下的印象比博物馆展品更深。也正是在苏黎世的时候,我才真正敲定了第二天的行程,准备向瑞士更典型的山水风光出发。

卢塞恩

买了铁路通票,但却是在登上前往卢塞恩的火车之后才下单,等于白白损失了一笔钱。买通票的初衷是为了能顺畅地去瑞吉山,这样当我们抵达卢塞恩之后,就能直接用通票从火车站隔壁登上渡轮,再转乘登山齿轮火车一路上山。

瑞吉山顶的风景极其震撼,放眼望去,湖泊像被削开的玉石嵌在群山之间,远处的雪峰在阳光下闪烁着冷冽的光芒。我们在山顶停留了一会儿,目光却被天际间五颜六色的滑翔伞牢牢吸引住了。那些勇敢的人在悬崖边助跑几步,瞬间腾空而起,身体悬在云雾与山谷之间。风一吹,伞翼鼓动,他们就像轻盈的鸟,在空气中划出弧线。看着他们在湛蓝天空与碧绿湖水之间盘旋,心里既觉得害怕,又忍不住被那份自由所打动。那一刻,似乎连时间都放慢了节奏,整片天地只剩下伞影和风声。山顶还有一块友好山峨眉山的石头,特地去打了卡。

从山顶下山时,我们换乘了缆车,沿着陡峭的山坡缓缓下降。脚下是茂密的森林和隐约可见的村落,缆车的玻璃窗外像一幅流动的山水画。等到再次登上轮渡时,湖面的景象更令人沉醉。湖水上笼着一层轻雾,时隐时现的阳光穿过云层,把湖面染成银灰色。船缓缓驶过时,岸边的小镇逐渐显露出来,有红色屋顶的房子、尖顶的教堂、正在晾晒什么的阳台。和新西兰皇后镇的湖相比,这里的风景更有生活气息,不是荒凉的石头山,而是有人居住的、真正流淌着人间烟火的地方。

船在湖中穿行,雾气和远山不断变换着形态,仿佛随时能进入一幅古老的油画里。那种宁静又诗意的氛围,让人恍惚觉得自己不在旅行,而是在做一场悠长的梦。

最方便的是,这些交通工具全部都能直接用铁路通票扫码通过,不用再买票。

不过,卢塞恩这个小城在饮食上给人印象并不好。可选择的餐厅非常有限,如果不想去麦当劳,几乎没什么像样的选择。我们试了两家中餐馆,一家只有三四个菜,另一家更夸张,只有一个菜。最后无奈之下,才去吃了家披萨,幸好味道还不错,算是为这段行程画上一个不至于扫兴的句号。

因特拉肯

因特雷肯这个名字虽然不是英语,但用英语念出来,却似乎也能隐隐听出“在湖之间”的意思。实际上它的位置正好就是东西两个湖之间,南北又被阿尔卑斯群山夹着,像是被自然环抱起来的一片开阔地。

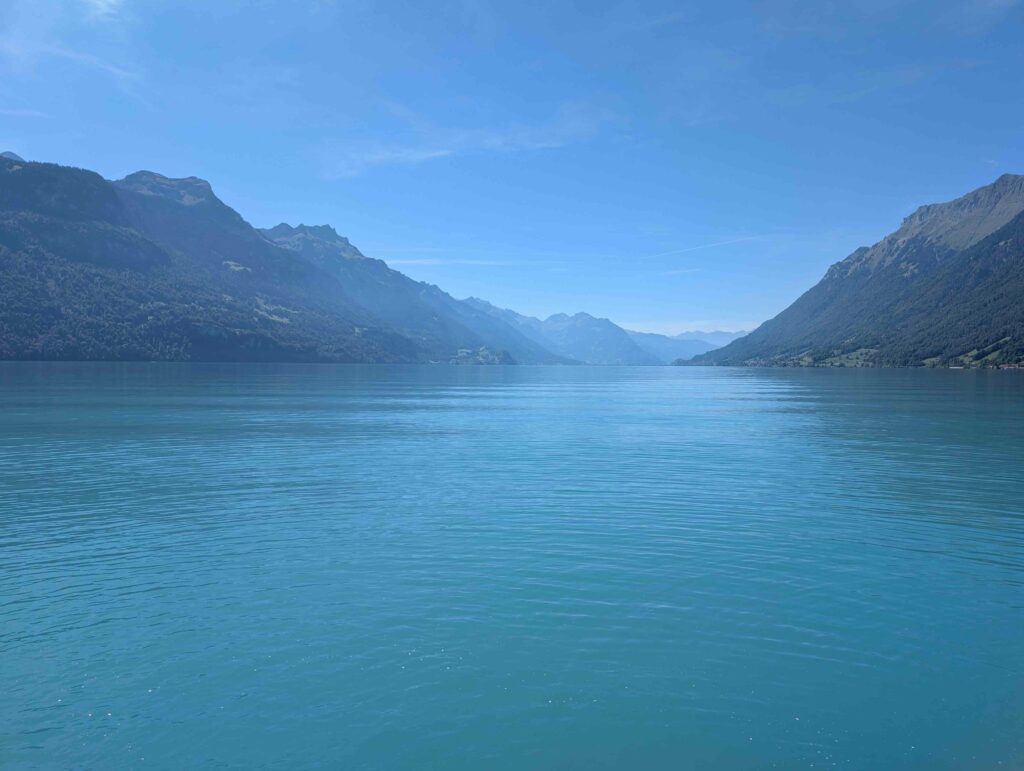

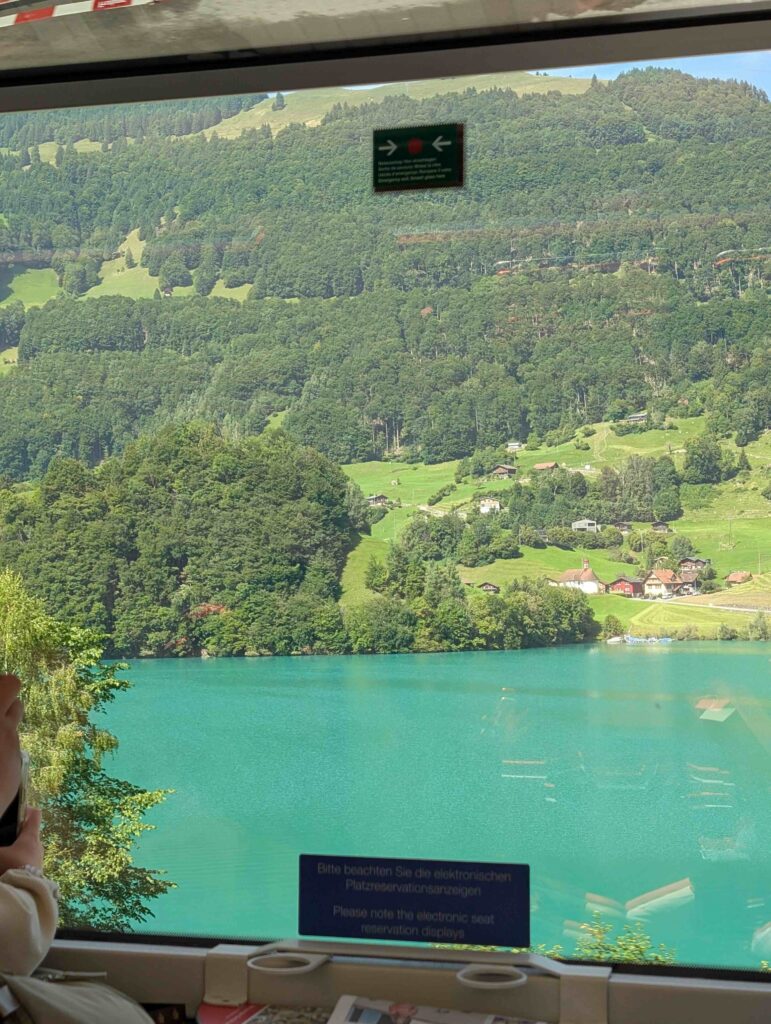

在卢塞恩登上黄金列车时,我原本只是期待一趟普通的火车旅程,但很快就被窗外的景象击中了。巨大的全景落地窗把整个山谷都装进了车厢里。车轮在轨道上轻轻颠簸,一路上风景美得让人屏息:仙境般的草坪一块块展开,溪流在谷底蜿蜒,整齐的树林像被精心修剪过,湖泊则闪着翡翠般的光泽。我戴着耳机听着空灵的 dream pop,音乐与眼前的风景叠加在一起,仿佛置身于某种神圣的空间。云层裂开处,一道光束从天际投下,落在山谷、草尖或湖面的波纹上,像是某种有意安排的眷顾。奇怪的是,瑞士的草坪总是整整齐齐,好像被人仔细修过,但从面积和坡度来看,又几乎不可能全靠人工完成。这种自然与人工难以分辨的精致感,大概正是瑞士最迷人的地方。

然而,就在快要抵达因特雷肯时,火车却因撞上石头被迫停下。工作人员说会安排巴士转运,可我们在湖边足足等了三个小时,巴士始终没有出现。按理说这应该是一次让人焦躁的经历,但等候的地点恰好就是湖畔。湖水被雾气笼罩,近处是波光粼粼的水面,远处是被云遮掩的山影。偶尔有几只水鸟掠过,湖面荡起涟漪。时间在等待中慢慢延伸,焦虑逐渐被风景抚平。

唯一的安慰是,等待的地方正好就是原本打算去的湖边,景色非常美,湖水在阳光与雾气的交替中展现出不同的表情,只能算是“被迫多看了一眼风景”。不过这也让我们没了到了镇子再折返往东的机会。沿途路过的龙疆小镇,那边的湖似乎是最美的,没能停下来多少有些遗憾。

到达因特雷肯后,我们住进了一家历史悠久的酒店。屋内的家具看上去都是 vintage,茶具更是精致的 fine china 骨瓷。也因为如此,酒店明令谢绝 16 岁以下的客人入住,估计是怕这些脆弱而昂贵的东西一旦损坏就要付出天价赔偿。不过酒店设施并不陈旧,反而相当舒适,只是入住时被前台拉着听了长达二十分钟的“规矩说明”,让人有点哭笑不得。

在因特雷肯的时间里,我们先去了一趟西边的施皮兹小镇。小镇依偎在图恩湖畔,背后是青翠的山坡,前方是湛蓝的湖水。湖边伫立着一座古老的城堡,灰色的石墙和尖顶静静注视着湖面,像是从中世纪走来的守护者。可惜我们到得太晚,城堡已经关门,没能进去参观,只能隔着栅栏远远望一眼。夕阳落下时,湖面映照着霞光,城堡的轮廓在余晖中显得格外浪漫。就在湖畔的小餐馆门口,黑板上写着“芝士火锅”的字样,热气腾腾的味道仿佛已经飘出,让人忍不住驻足观望。虽然最后没能点上一锅,但那个瞬间却把瑞士冬夜的氛围提前带到了眼前。

第二天去了格林德瓦。这个小镇是前往少女峰的必经之地,被雪山环抱,仿佛一幅立体的明信片。因为山上气温太低,而我们没带冬装,所以没有继续上少女峰,而是选择在小镇范围内探索。我们登上 First 山,沿途风光壮阔:远处雪峰高耸,脚下草坡连绵,空气清凉得像刚刚洗过。山顶有带绳索的滑翔体验,比真正的滑翔伞“安全”一些,但我还是没敢尝试,转而选择了卡丁车。

那是一种顺着山坡滑下去的卡车,风声呼啸,速度和刺激感让人想起几年前在新西兰皇后镇体验过的类似项目。车轮碾过石子,身边的风景飞速掠过,雪山和草坡一同闯入眼中。等到到达山下时,心里还带着余震般的兴奋。后来还有滑板车和另外一座山的山间滑梯,本想一并尝试,但当时觉得和卡丁车差不多,就放弃了。事后多少有些遗憾。旅行里常常如此,取舍间留下的空白,也会变成记忆的一部分。

最后在格林德瓦吃到了念叨已久的芝士火锅。刚端上来时,那股“臭香”的气味扑面而来,让人一瞬间犹豫,但入口之后却被浓稠厚实的口感征服。浓郁的芝士在锅里翻滚,裹着面包送入口中,黏稠而厚实,带着独特的发酵香气,吃着吃着反而停不下来。面包蘸着芝士,一口下去,暖意顺着舌尖和喉咙蔓延开来,冷空气里的身体瞬间被安抚。那顿火锅,算是整个因特雷肯之行的一个完美收尾。

日内瓦

因为日内瓦在法语区,所以一到这里,就觉得和前面德语区的瑞士完全不是一个味道。城市的面貌更像巴黎:街道拥挤、节奏更快、气氛热闹。一下火车就能感觉到语言的切换——报站声和所有标识都成了法语,检票员上来开口也是一声“bonjour”,而不是在德语区听惯的“hallo”。

街上非常热闹,餐厅和店铺林立,而且不像苏黎世或卢塞恩那样早早打烊,很多店都开到很晚。大城市的气质在这里凸显出来,餐饮选择也极为丰富,几乎能找到世界各地的菜色。我点了隔壁法国阿尔萨斯地区的菜,吃着时还想起小时候课文《最后一课》里提到过这片地方,因为割让给德国,当地人不得不学习德语。不过实际上,这块地在历史上本来也不是纯粹讲法语的,只能说这片边境地区的文化一向复杂。

街上还有很多中东风味的餐馆,烤肉串、鹰嘴豆泥、烤饼、甜得发腻的果仁蜜饼,味道和香料气息在空气中弥漫。我怀疑这和联合国难民署总部设在日内瓦不无关系。这里汇聚了来自各地的难民与国际工作人员,饮食文化也就格外多元。

入夜以后,街道的气氛完全不同。白天还是精致典雅的湖畔城市,到了晚上却摇身一变,变得喧闹热烈。人潮涌上街头,甚至比白天还要拥挤。酒吧里传出的电子音乐、摇滚乐和爵士乐混杂在一起,节奏强烈,几乎盖过了交谈声。许多人喝得大醉,成群结队在街上吵嚷、唱歌,笑声、口哨声和酒瓶碰撞声此起彼伏。

这种场景和人们对“冷静严谨的瑞士”的刻板印象形成了强烈的反差。你原本以为瑞士是安静的湖水与准点的时钟,但在日内瓦的夜里,却会发现另一面:它并非一味的安稳,而是隐藏着一股不安分的喧嚣。城市的白天与夜晚仿佛两个不同的灵魂,前者庄重克制,后者放纵自由。

当然多谢这种国际化,这次总算吃到了一顿比较正宗的中餐。相比在瑞士其他城市尝到的那些“挂羊头卖狗肉”的货色,这里水准要高不少。之前那些所谓的中餐几乎差强人意,甚至还不如我自己动手做的。

这种国际化不是没来由的,很多国际组织的总部都设在这里。毕竟联合国的前身——国联总部就曾经在此,所以我也去打卡了万国宫和对面的“破椅子”雕塑。

除了这些象征意义很强的地标,市区本身并没有特别多的看点。最后只是在湖边逛了一下,果然瑞士的城市大多都沿湖而建,湖光才是城市真正的灵魂。 走到这里,心里已经逐渐确认,瑞士的城市不都是旅行的重点。它们虽有不同的风貌,却总归没有山里的风景那么令人惊叹。旅行的真正价值,还是在阿尔卑斯群山之间。

最后,我从日内瓦坐上火车去机场,再乘飞机飞往柏林,结束了瑞士的旅程。回头看,瑞士给人的印象就像它的湖水:表面平静,底蕴却深厚,带着一种冷冽而又梦幻的美感。