2025 重访纽约有感

那天早上,从逼仄的酒店房间起身,拉开窗帘时,我突然意识到自己很久都没有睡的这么好了。

窗外,纽约的芸芸众生正在忙碌的奔波,去上班或者上学,或者进行自己既定的活动,领带拉松了胖乎乎的办公室白领正从西往东走向曼哈顿中城,拉开了一半穹顶的楼顶游泳池里有人在游泳,塞满嬉闹孩童的黄色校车驶过脚下的42街。我大腿肌肉一紧,好像身体询问自己是否也要赶去哪里,但大脑又很快指示肌肉放松,因为我在这座城里已经纯属过客,跟这个城市没有什么关系了。

我也不知道自己为什么会睡的这么好,窗外明明非常的吵。川流不息的汽车轰鸣,半夜也有标志性的警车消防车救护车嘶叫着从楼下驶过,偶尔还会有不知是枪声还是轮胎爆胎的巨响,即便是二十多层楼我也能听见。相较而言,我在温哥华的窗外是茂密的原始森林,楼下偶尔有车驶过,只能看到车灯透过百叶窗在天花板上留下游移的光斑光影。除了雨点打在窗玻璃的声音以外,就只有风刮过松林时针叶随风舞动的沙沙声。

但是我还是睡的不好,直到我来到纽约。

我怀疑并不是声音,而是光线。温哥华夏天的时候天亮的很早,而我住的地方遮光效果很差;戴眼罩睡觉也不太可行,睡觉时的蠕动会让眼罩脱落,最后还是被天光吵醒。

另外还有可能是罪魁祸首的——这让我羞于启齿——可能因为我这温哥华住的地方房间太大了。在香港待了很多年,住的都是被墙包围只能放下一张床的房间。现在回到纽约住进这个巨小但是位置很好的酒店(设计风格称得上赛博朋克,甚至这个自动贩售机让我以为是2077游戏里有的),让我得以重拾一些因误解而产生的安全感和归属感。

但是回到纽约确实是有一点熟悉的,毕竟曾经在这待了三年,后来也因为各种原因经常回来。虽然恐怕是地球上离香港最远的地方之一,纽约可能是国外这几年我去的最多的地方。比较庆幸的是,从加拿大过来可以走预通关,不用像从香港过来那样还要在机场海关排两三个小时的队。

不过这样一来,我刚一落地就进到了JFK肯尼迪机场异常繁忙拥挤的Jetblue那个航站楼,想找个地方坐下来喘口气都找不到座位,进个男厕所还要排队,真是大开眼界。温哥华机场人也不少,但跟JFK比还确实没那么热闹。

我想起来去年来的时候住在隔壁新开的酒店,也是极为逼仄的房间,但是酒店大堂是直接翻新了原来经典的TWA航站楼。从今天的眼光看,那航站楼实在太小了,可在上世纪六十年代,坐飞机仍旧是少数人的特权,那种规模已经足够让人震撼。外形像一只展翅待飞的白色巨鸟,内部则是流畅的弧线、明艳的红色地毯和大面积的落地窗,走进去就像踏进一部充满乐观精神的老电影,那是一个相信未来、相信科技、相信世界会越来越好的年代。因为建筑如今已改成酒店,二层原本的候机区变成了咖啡馆与餐厅,我穿过那条标志性的长长红色通道,与即将飞往别处的老同学见面,在昔日的未来主义机场里吃了一顿味道不错的意大利菜。那一刻,时代与电影、旧世界与新航班仿佛在同一个空间里交叠,让人恍惚又怀念。

同学虽然走了,但想起来上次来纽约,想去学校看下,结果二楼平台没开门,于是决定这次再试一次。这次开了,只是主教学楼正在翻修墙面,安装了很多碍眼的脚手架。

走在这里就想起那许多个夜晚,刚在图书馆看了很久的书,看到大脑已经停止运转,我就沿着长长的一排都是储物柜的阴暗走廊走回宿舍,在转角的地方有一台正好被一盏白织灯照耀着的自动贩售机,好像天使一样站在走廊的尽头,提供些许的慰藉。我会在那里买一瓶无糖可乐,坐在嗡嗡低吟的机器旁慢慢喝完。

那都是很久以前的事了,而这个二楼平台就连接着当年的宿舍、教学楼、学院图书馆。如果不想被风吹雨淋,或者踩到已经化开的黑雪,或者不想看到绿油油的草坪,可以从一楼的过道步行来往。

其实我很少来这个平台,这里总是挤着很多喧闹的本科生,他们虽然大部分没到21岁不能喝酒,但是满了18岁可以在教学楼门口抽烟,混合着烟气的还有他们夸张的音量。如果想看绿植,往东一个街区就是哥伦布圆环,这里有好几家米其林三星的餐厅,还可以从这里进入中央公园。

中央公园真的是一种“城市奇迹”级别的存在。它不仅大,而且大得极有内容。绿树如海、草地如毯,从任何方向走几步就能进来;内部不是单纯的植物园,而是一个由无数元素拼成的立体世界:蜿蜒的小径、湖泊与小溪、假山与岩壁、藏在树影后的动物园、旋转木马、贝塞斯达喷泉、露台,甚至还安安静静地立着一座小城堡 Belvedere Castle。这里不只是公园,更像一座镶在曼哈顿心脏里的国家森林。

它也大到可以随心所欲地耗费时间:想停就停,想走多久就走多久。我曾从最南端一路往北,毫不停歇地走了三个小时。像在一部不断切换场景的电影里穿梭,从繁华闹市的边缘走进一座越来越辽阔的绿洲。

也许是因为我成长在那种街上永远有人、店铺密密麻麻、转角都有烟火气的城市里,所以这种在人群间、沿街景里散步的体验,对我来说既熟悉又亲切,是一种深深的安全感。你在中央公园走着,能听到人说话、狗吠声、婴儿车的轮子碾过路面的声音、街角艺人的吉他声。这些声音让城市显得活着、呼吸着。

反观温哥华,景色虽美,但城市的脉搏常常偏低。街道冷清,天黑之后更是空旷得让人怀疑是不是大家都集体传送去别的平行宇宙了。想去的店铺往往藏在某个巨大的“商务中心”里。四周是铺满裂纹、夹着枯草的水泥停车场,你得从一大片空无一人的沥青荒漠里穿过去,推门进去才能看到灯光与人声。那种体验多少有点在末世废墟里徘徊彷徨的既视感。

所以每次回到纽约、走进中央公园,我都会有一种久违的归属感。那是一种城市特有的温度:人、声音、节奏、密度、混乱、生命力。这些东西,是温哥华那种空旷荒凉永远给不了的。

现在喜欢 city walk 的人,在纽约还有一个必去的宝地,High Line 高线公园。它原本是一条废弃的高架货运铁路,后来被改造成悬在城市半空的线性公园。我刚好在它开幕的那几年常驻纽约,于是和不同的朋友一共来走过好几次。白天、晚上、初春、深秋,每一次都有不同的味道。

后来我在巴黎、首尔、旧金山也走过这种高架公园,但说实话,还是纽约的那条最好玩、最有灵魂。它不仅仅是一条散步路径,更像是一部把城市切开后露出的剖面图。在这里,你会走过各种巧妙的景观布置,有的像在荒芜铁轨上长出的野林,有的像被现代建筑切割出的奇异峡谷;树丛之间藏着锈迹斑斑的旧铁轨,是过去留下的痕迹;路旁突然出现的观景平台,可以让你坐下来面对着街道发呆,把纽约当成大荧幕一样观看;还有那些横跨在高线上的奇怪建筑,外立面倾斜的、锯齿状的、像星际飞船一样的,每一栋都让人感叹设计师的纽约式任性。

可能是为了延续高线公园这种在城市中制造奇迹的精神,它的南端后来又扩展出一座漂浮在人造岛上的奇景,The Little Island(小岛公园)。那是一个由几十根巨大混凝土“花朵柱”托起的悬浮花园,看起来像一艘停靠在哈德逊河上的飞船。我前几次来纽约的时候就已经去过,里面有弯折的步道、层叠的花圃、被河风吹得摇晃的草丛,还有面向曼哈顿天际线的小剧场,一切都带着纽约特有的创意与张扬。

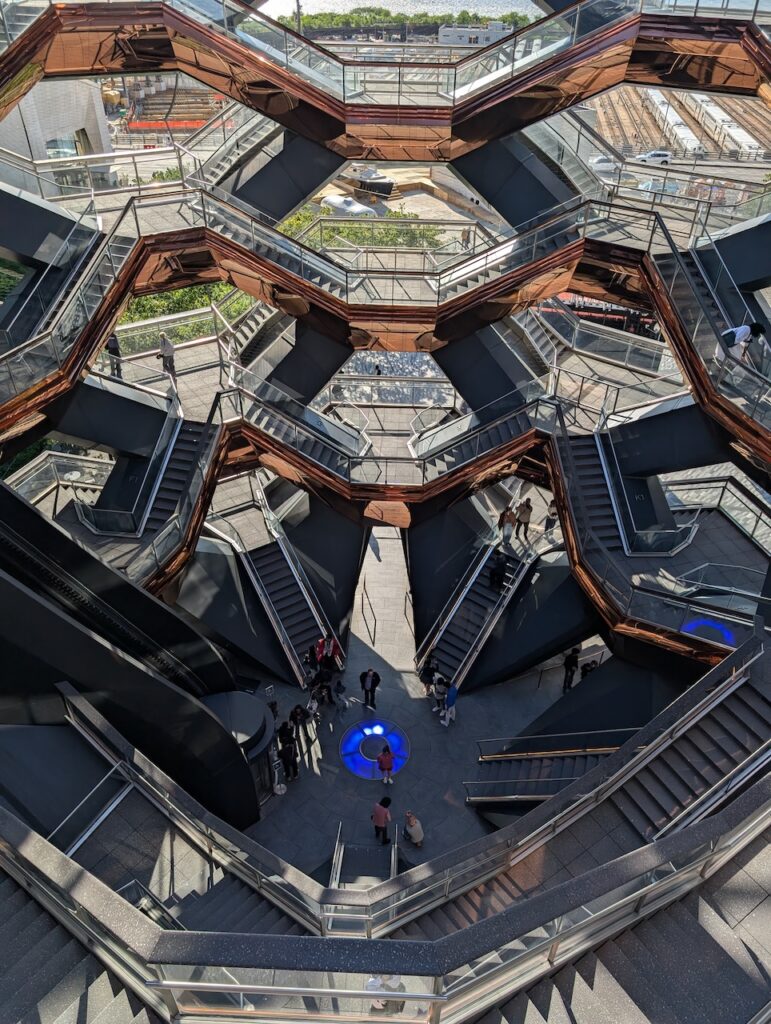

这次来终于看到了那座上次来时没开门、外形像一颗巨大的松果的建筑,The Vessel。严格说来,它其实就只是一个可以登高眺望的雕塑式塔楼,位于高线公园的北端,没有什么实质功能,就是让人沿着层层回廊往上爬、往下看。可它的设计恰恰太适合往下跳,于是这几年有多位被城市的不幸压垮的人选择在这里轻生,结果 The Vessel 被迫长期关闭。我前几次来纽约时,它都孤零零地封着,像一件没能完成使命的空壳。

这次再来,它重新开放了,但已经不是当年的模样。外层套上了密密的保护网,内部有些原本可以自由行走的区域也被封锁,只留下固定的观景段落。虽然有点遗憾,但站在那么高、完全无遮拦的地方,不需要透过玻璃、没有反光,也没有围栏破坏画面,直接面对周围的摩天大楼,远眺宾州车站的整片车场,再往更远处跨过哈德逊河,看到新泽西的天际线,被夏末初秋开始变凉的风吹在脸上,那一刻对我来说仍然是第一次来纽约时才会有的那种新鲜感。

沿着那条高线公园缓缓前行,我意识到自己已经和不同的人在这里走过好几次了。每一次的风景都不太一样,但路径却始终相同。铁轨早已被花草取代,城市的轰鸣被风声稀释,我放空大脑,不让记忆在心里翻涌,可那些往事还是不请自来:有甜蜜的笑声,也有心悸的沉默,像高线两旁错落的建筑,在阳光与阴影之间闪烁不定。

这一次,我的目的地是高线公园尽头的惠特尼美术馆(Whitney Museum of American Art)。听说那里收藏着全美国数量最多的爱德华·霍普(Edward Hopper)作品,我早就期待能亲眼看看那些我在画册里无数次重温的画。霍普的画一眼就能认出,充满寂静、克制、带着令人无法逃开的孤独感。他的主角几乎永远是一个人:一个坐在明亮却空荡的餐厅里的女人,一个站在窗边望向城市的男人,一个靠在电影院墙边、被光线切割出轮廓的身影。那些画面并没有任何激烈的情感,却让人不由得陷入一种大城市里特有的孤独共鸣。那种孤独不是寂寞,而是一种与世界并肩而行、却不被打扰的疏离与清醒。

然而命运似乎有点爱开玩笑。当我抵达惠特尼、排队入场,兴冲冲地走上楼梯时,才发现展出霍普作品的那一整层居然暂时关闭维修。我在门口愣了几秒,只能苦笑,随意在其他展厅里转了一圈:一些抽象主义的装置、一些新媒体的影像艺术,光线柔和,空间开阔,却总觉得缺了点什么。那一刻我突然想到,如果早点查一下官网,或许该改去古根汉姆美术馆(Guggenheim)看旋转的螺旋大厅,或者去大都会艺术博物馆的分馆修道院博物馆(The Met Cloisters),在那里看北方哥特的彩窗与中世纪花园。

另外一个让我有点摸不着头绪、甚至觉得有些无聊的博物馆,就是 百老汇博物馆(Museum of Broadway)。大概是因为我不是那种对音乐剧如数家珍的死忠,平常也不是每一部都能看得进去。有些音乐剧我确实很喜欢,但也有不少让我只看到华丽舞美、声光效果、巨型布景在狂轰滥炸,剧情却薄得像纸,看完反而有种被掏空的疲惫;还有几次是真的无聊到在现场不小心睡着。

所以逛这个博物馆纯粹是因为我刚在隔壁看完一场午场的 《也许美好结局》(Maybe Happy Ending),手头突然多了一小时,不知道去哪儿消磨时间,就顺便走了进去。

《Maybe Happy Ending》本来是韩国的原创音乐剧,后来改编成英文版,成功登上百老汇舞台。我看那场的时候,还完全不知道这部剧会在之后拿下 今年 Tony Awards 的“最佳音乐剧”大奖。说实话,它的主题、旋律和情感表达方式都非常亚洲,带着那种淡淡的忧伤与浪漫,反而比传统的美式音乐剧更能打动我,一种温柔、细节取胜、慢慢渗进心里的感觉。

【以下涉及剧透】

看简介的时候,我原以为《Maybe Happy Ending》只是部中规中矩的音乐剧:设定并不突破,无非是“人与机器人之间的情感纠葛”,两个机器人怎么从陌生到相爱,爱意如何生成似乎也没铺陈得特别细致。声光效果和配音可能有些创新,但整体看上去并不抓人。

但真正走进剧场,它确实打动了我。剧情多少有点《La La Land》的影子,尤其是女主的声线与性格,那种邻家女孩式的亲切感,会让人瞬间代入。结尾那段“互删记忆但又好像没删”的转折,看似有点像中途修改剧情的变化球,却意外地并不突兀,反而带着一种科幻特有的忧伤。

也许很多人不看好这部剧的地方就是设定和剧情上没有出挑的地方,但如今的音乐剧常常像是背负着某种政治正确的 KPI。真的需要每部剧都有二十种不同性别的人哀嚎自己的人生有多么不幸吗,一定要挑动各种族群性别人种宗教国别的斗争然后最后又大团结才算是符合预期的音乐剧吗。偶尔有这么一部相对传统的男欢女爱的恋爱剧情音乐剧(而且还是我喜欢的科幻)还挺好的,毕竟每一段恋情都不可能跟其他的一样。

我想象每个演员每天都要上台亲自演出演唱同样的剧目会是怎样的折磨,毕竟不是电影拍完就可以丢一边了。到最后说不定剧情和对白都成了他们人生难以消除的一部分了。但即便如此,纽约毕竟是百老汇音乐剧的中心,这里同一时期有太多可以看的选择,对于观众来说除非某个剧目来到您所在的二三线城市巡回演出,否则你就不得不一直反复的看悲惨世界之类的劳什子,看到最后自己反而成了专家,被迫困在固定的文化食谱里。以前住在纽约的时候不觉得,等到离开就会发现其他地方在文化领域上有多么贫瘠,以至于很多人的精神娱乐就只剩下短视频、篮球足球冰球、以及吃吃喝喝、卡拉ok等等。想要经常的看演出看画展逛书店,能比纽约更好的地方恐怕也只有巴黎东京伦敦之类的地方。也无怪乎我第一次来纽约时,拿到的地图上写着“我们就是文化”。

这一点后来我和那位一直留在纽约、喜欢画画的老友坐在纽约公共图书馆后面的 Bryant Park 时又提起过。他也同意这种说法。那是个温柔的夜晚,晚风刚好,草坪在探照灯的映照下泛出近乎梦幻的翠绿,几台自动割草机在上面静静地穿梭,仿佛一群无声的夜行者。人群稀疏,咖啡的香气混着树叶的味道,我们靠在长椅上聊起各自的生活。

其实,他的故事多少带着一点遗憾。没来纽约之前,他本来已经有机会进入一个电影剧组,担任副导演,去拍自己真正想拍的电影。可后来阴差阳错,他来了纽约,留了下来,如今在一家律所工作,每天对着堆积如山的文件,过着标准的都市社畜生活。只有周末有空,他才背着画具,在城市的角落里画建筑写生。有时是布鲁克林的老仓库,有时是哈林区的红砖立面。我们都明白,他并没有把兴趣变成职业,但那份热爱依旧在,像地铁深处的一盏灯。也许他偶尔也会想,“如果当时那样选,会不会不同?”可在纽约这样一座城市里,似乎人人都有遗憾,也人人都有自己继续过下去的方式。尽管生活艰辛、节奏逼人,但它的丰富、多样、开放,又让人很难彻底绝望。

离开纽约的那天,我从酒店出来找吃的,正巧遇到楼下 第九大道封路。整条街摇身一变成了节日的海洋。那是著名的 9th Avenue International Food Festival。两侧摊位灯火通明,香气四溢,从地中海的烤肉、泰国的椰汁甜品,到意大利的披萨、墨西哥的玉米饼,应有尽有。让我意外的是,居然还有摊位卖着熟悉的国内味道:烤鱿鱼、烤串、还有煎饼果子。人群里混杂着各国语言,音乐此起彼伏,空气里满是笑声与啤酒的气泡。结果最后我买了德国香肠和啤酒,一边吃一边听着爵士乐队演唱艾拉·费兹杰拉德的老歌:

日出之东、月落之西,

我们要筑一座爱的梦屋,亲爱的——

白昼里,靠近太阳;

夜色中,贴近明月。

我们将以最温柔的方式生活,

在淡淡的月光下,

把爱一点一滴,活成永恒。

啤酒的泡沫在阳光下泛着金光。我一边听,一边在人群中慢慢走着,心里忽然觉得,也许这座城市并不会使人幸福,但她能让人继续做梦。